“ You cant stop the waves.

But you can learn to surf. ”

(Jon Kabat-Zinn)

Es war, als ob das Meer auf mich gewartet hätte.

Darauf, dass ich mich endlich auf ein Brett stellte und mich damit in die Fluten stürzte.

Jede Welle ein neuer Lehrer, jeder Tag eine neue Herausforderung.

Ich hätte an dieser Stelle gerne damit geprahlt, wie elegant und seehundgleich ich gleich von Beginn an jede Welle erwischt und den perfekten Surf hingelegt habe, und nicht nur mich selbst auf die Nase. Aber das Meer hatte mir meine Grenzen gleich von Beginn an gnadenlos aufgezeigt. Dabei war es weniger der körperliche Aspekt, das Erschöpfende, das Auslaugende dieses Sports, das mit recht schnell vor Augen geführt hatte, dass Mountenbiken und das bisschen Fitnessstudio einen nicht im geringsten auf den ersten Surf vorbereiten konnten. Vielmehr stellte mich die psychische Komponente des Surfens vor eine Herausforderung. Denn Wellenreiten klappt immer dann am besten, wenn man möglichst wenig denkt und alle Handlungen instinktiv ausgeführt werden. Die Wahl der richtigen Welle: am Anfang mehr ein Gefühl als Wissen. Der richtige Zeitpunkt für den Takeoff: möglicherweise zu Beginn pures Glück oder ein guter Draht zur eigenen Intuition. Das Aufspringen, die Balance, die eigentliche Fahrt: nichts, bei dem der Verstand etwas mitzureden hätte. Würde er aber so gerne. Und wenn ich gerade einmal wieder einen Waschgang hinter mir hatte und so richtig durchgespült worden war, weil die Nase meines Bretts einmal mehr zu tief im Wasser lag, ich nicht schnell genug gepaddelt war oder schlampig auf dem Surfboard gestanden hatte, wusste ich hinterher meist ziemlich genau, warum gerade aus all meinen Körperöffnungen Salzwasser floss: ich war nicht bei der Sache gewesen, meine Aufmerksamkeit hatte nicht dem gegolten, was ich gerade wirklich tat.

Die perfekte Schule also für mich. Und auch für mein Ego. Denn natürlich gab es immer jemanden, der mehr Wellen erwischte, sie besser stand oder zur richtigeren Zeit am richtigeren Ort war. Wunderbares Lehrmaterial für jemanden wie mich, der sich nur zu gerne einredete, dass alle anderen besser waren als man selbst und das auch immer wieder zu beweisen wusste.

Dabei wäre es eigentlich ganz leicht.

Achtung, es folgt eine kurze Einführung in die Kunst zu surfen: damit man eine Welle reiten kann, muss man sich so auf ihr platzieren, dass sie einen mit sich trägt. Das klappt am besten kurz bevor sie bricht, denn dann hat sie am meisten Kraft. Um dort hinzukommen bedarf es aber zunächst ordentlich Muskelschmalz. Denn um ins Lineup, dem Punkt an dem die Surfer hinter den brechenden Wellen warten, zu gelangen, muss man erst einmal hinauspaddeln. Und zwar indem man, um nochmal diesen Vergleich zu bemühen, wie ein Seehund mit geschlossenen Beinen und aufgerichtetem Oberkörper auf seinem Brett liegt und gleichmäßig mit den Armen im Wasser rudert. Bei mir führte das dazu, dass sich meine Arme spätestens nach einer halben Stunde wie mit flüssiger Lava anstelle von Muskeln gefüllt angefühlt hatten. Dazu kommen die Wellen, durch die man paddeln, bzw. wenn sie zu groß zum rübergleiten sind, mittels „Turtle-Roll“ durchtauchen muss. Dabei dreht man sich unter sein Brett und wartet, bis die Welle über einen drübergerauscht ist. Für mich, der sich schwer tut ohne zugehaltene Nase zu tauchen, jedesmal ein Highlight. Und wenn man nicht einen jener Kanäle findet, durch die die Strömung das Wasser vom Strand weg zurück ins Meer transportiert (Rip Current), verbraucht man viel Kraft bist man erst einmal da ist, wo man hin will. Ein bisschen lässt sich das mit dem Touren-Skifahren oder Mountenbiken vergleichen, da muss man sich ja auch erst den Berg hochquälen bis man die Abfahrt genießen kann.

Wenn man dann aber endlich die richtige Welle hinter sich und sich entschieden hat, diese auch zu reiten, heißt es wieder Oberkörper aufrichten, paddeln und Geschwindigkeit aufnehmen. Wenn man bis dahin alles richtig gemacht hat und spürt, dass die Welle das Brett erfasst, heißt es aufspringen und die Füße aufs Brett drücken, dann sofort in die Hocke gehen und ausbalancieren. Wenn die Welle steil ist, mit dem hinteren Fuß drücken um zu bremsen, wenn es schneller gehen soll, vorne drücken.

Ganz einfach, theoretisch…

Wenn, ja wenn aber dann mal einer dieser Augenblicke zugeschlagen hatte, wenn ich mit genau der richtigen Geschwindigkeit in die Welle gepaddelt war, spürte, wie die Strömung mein Brett mit sich trug, ich in die Hocke gesprungen und die Arme balancierend ausgebreitet, den Blick starr auf den Strand gerichtet hatte und plötzlich alles in einem einzigen perfekten Moment kumulierte, wenn kleine Regenbögen in der aufgewirbelten Gischt tanzten und der Fahrtwind wie ein Seidentuch über die Haut strich, dann wünschte ich, dass dieser Moment niemals enden würde. Tat er natürlich nur ein paar Sekunden später, meist mit einer Nase voll Salzwasser, aber so wie in Träumen manchmal wenige Minuten Schlaf reichen, um stundenlange Abenteuer zu erleben, wird die Zeit anscheinend auch beim Surfen relativ und was in Wirklichkeit nur Sekunden auf dem Brett dauerte, fühlte sich an wie eine schöne kleine Ewigkeit.

Sri Lanka eignet sich hervorragend zum Surfen. Es bekommt fast die gleichen Wellen ab, die auch Bali treffen und je nach Jahreszeit eignet sich die Südküste oder die Ostküste besser zum surfen, prinzipiell herrschen aber das ganze Jahr über gute Bedingungen und vor allem für Anfänger gibt’s ein paar nette Beachbreaks (das sind Wellen, die auf Sandboden brechen und deshalb Stürze eher verzeihen als Wellen, die über einem Riff brechen).

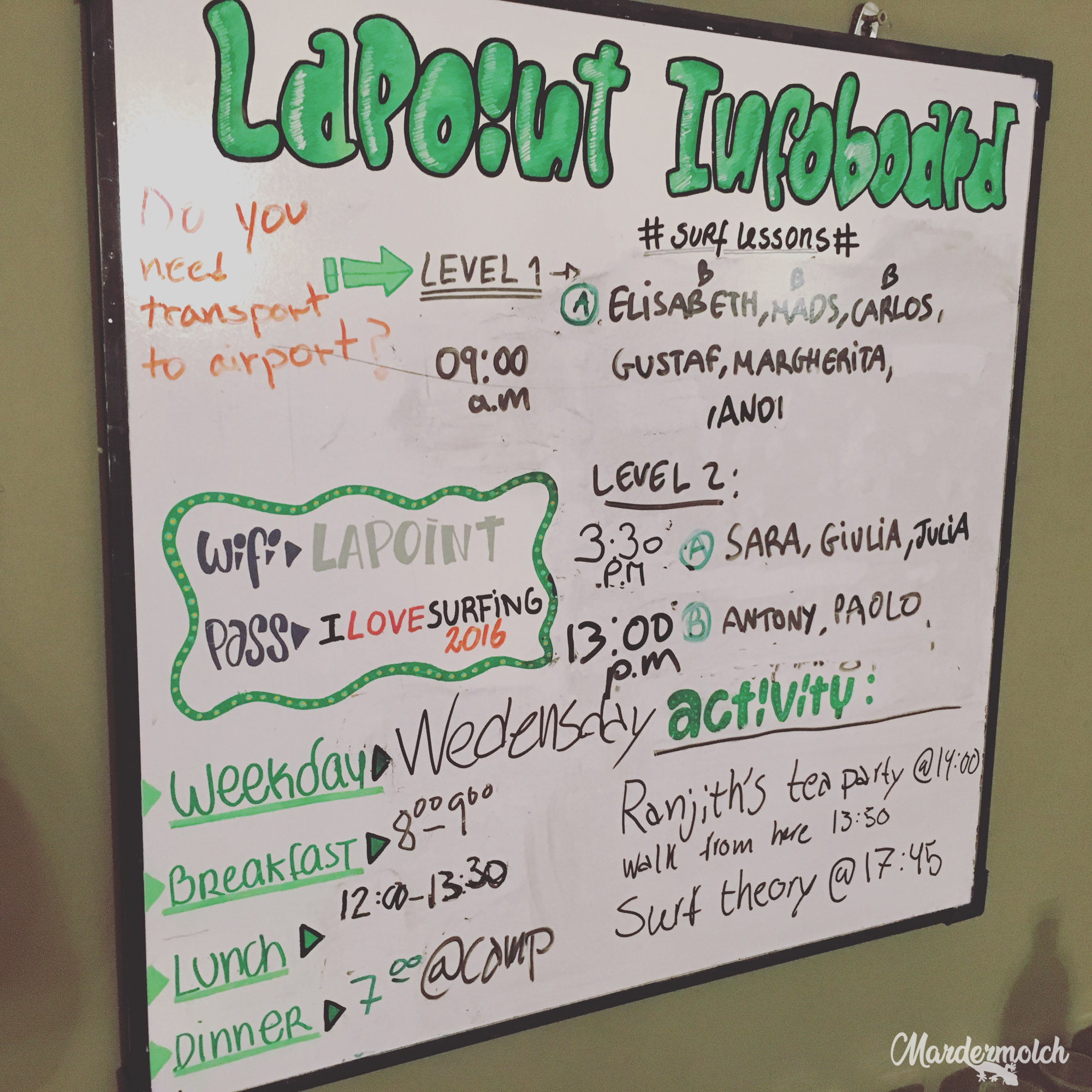

Die Surfschule, die ich mir für meine Entjungferung ausgesucht hatte, das LaPoint in Ahangama, entpuppte sich wie erwartet als westlich geprägte, von weissen Mauern umgebene Oase, die nichts mit dem Leben draußen auf der Straße zu tun hatte. Ein schickes Gemeinschaftshaus, klimatisierte Schlafsäle, großzügiger Pool, Beachvolleyballplatz und Speisen, so milde gekocht, das selbst der empfindlichste Gaumen keinen Anstoß daran nehmen konnte. Jeder Anwesende erfüllte zuverlässig sein Rollenbild. Die langhaarigen, muskelgestählten und naturbekifften Surflehrer, die ihr Leben dem Surf gewidmet und dafür alles andere hinter sich gelassen hatten und denen nie die Lagerfeuergeschichten ausgingen, allen voran solche, die mit Wellen zu tun hatten.

Die Surfschüler und -gäste alle Nationalitäten, von denen sich jeder große Mühe gab, seinem Klischee gerecht zu werden, seien es die beiden überdreht-herzlichen, aber oberflächlichen Kalifornier, die fünf etwas verpeilten, aber liebenswerten Italiener, die in sich gekehrte Deutsche, die herzliche Holländerin oder die zwei unterkühlten, aber tiefenentspannten Schweden. Es war spannend zu beobachten, wie innerhalb einer Woche eine faszinierende Gruppendynamik unter sich zuvor wildfremden Menschen entstehen konnte, wenn man nur ein verbindendes Thema hatte: das Surfen. Manche von ihnen konnten es bereits und nutzten das Camp nur zum Wohnen. Jasper, der chillige Norweger, sogar für vier Wochen am Stück, andere blieben „nur“ zwei oder drei Wochen. Hätte das Camp nicht ab und an einen Abend draußen angeboten, beispielsweise den Besuch einer ziemlich lässigen Strandbar mit sensationellen DJs, dem Happy Banana in Unawatuna, ich hätte gewettet dass manche der Camp-Insassen von sich aus niemals vor die Tür gegangen wären. Ausser zum Surfen natürlich. Wahrscheinlich war das genau der Sinn eines Surfcamps: ein Refugium nah an den besten Wellen überall auf der Welt, in dem sich der Gast nicht mit den Umständen des jeweiligen Landes herumplagen musste.

Für eine Woche empfand ich das als durchaus angenehm, auch der geregelte Tagesablauf bestehend aus Frühstück, Frühsurf, Mittagessen, am Pool liegen und eventuell ein bisschen Volleyball spielen oder lesen, Nachmittagssurf, Abendessen und zum Tagesausklang ein Bierchen bei guter Musik und Kartenspiel zu genießen, hatte etwas reizvolles.

Aber natürlich brachte mich das alles kein Stück meinem ZDE näher (ich hatte es immerhin endlich geschafft, das Cafe am Ende der Welt zu lesen. ZDE = Zweck der Existenz). Ausser dass ich mit dem Surfen nun ein neues Werkzeug an der Hand hatte. Allerdings ein sehr mächtiges, wie ich instinktiv spürte.

Doch fürs erste hatte ich genug vom Meer. Sri Lankas Hochland rief, und ich konnte dem Ruf nicht mehr länger widerstehen. Also auf zum Perahera-Festival nach Kandy!

0 Kommentare